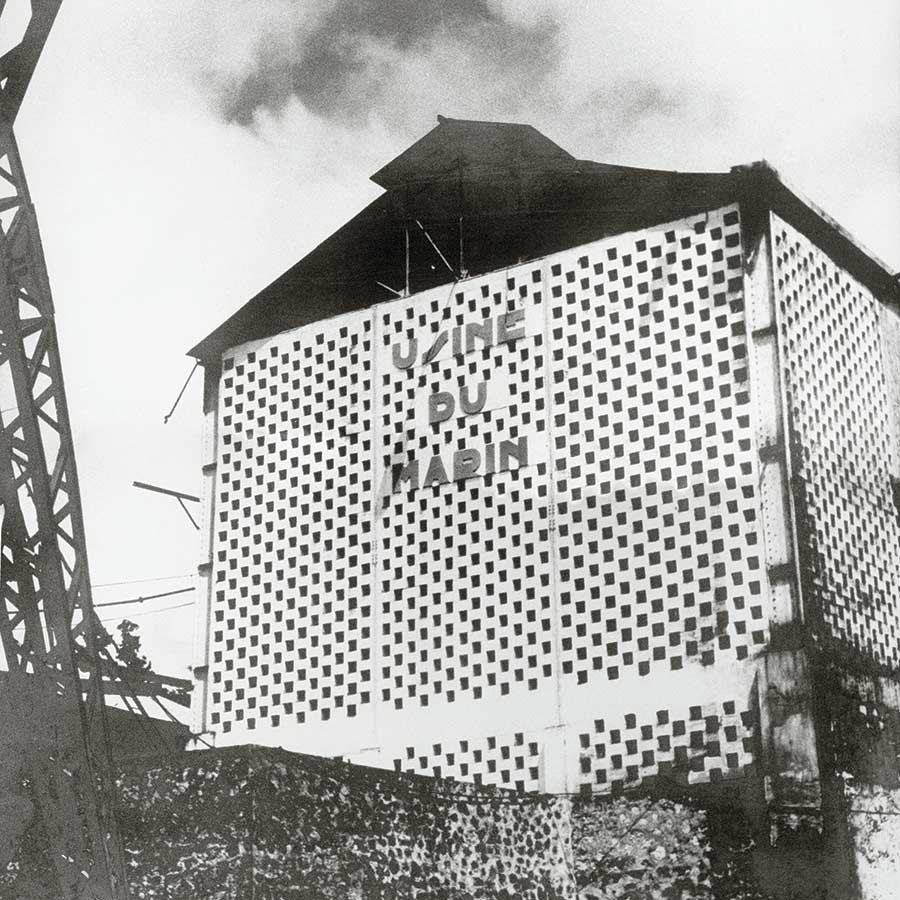

Le milieu du XIXe siècle constitue le basculement de l’industrie sucrière. Les habitations traditionnelles produisant chacune par le biais de leur sucrôte* leur sucre sont peu à peu dépassées. L’arrivée de la machine à vapeur au début du siècle les oblige à investir, à s’adapter, et in fine, au nom de la compétitivité, à s’essouffler dans une course sans fin à l’endettement. De cette situation, nait un nouveau modèle, celui des usines centrales. L’idée est simple. Un centre production sucrier unique, l’usine, absorbe l’intégralité des cannes à sucre produites par de petites habitations. En un demi-siècle, 21 usines sucrières sortent de terre, parmi elles, l’Usine du Marin.

*sucrôte : nom que l’on attribuait aux petites unités de production

Nommée Quennesson, Braud et Cie, elle devient en 1902, Société Anonyme de l’Usine du Marin. Joseph Quennesson est l’un des personnages les plus importants de l’industrie sucrière martiniquaise de la seconde moitié du XIXe siècle. Associé à l’ingénieur Jean- François Cail, il devient directeur de l’Usine de la Pointe Simon où il fait montre d’une grande efficacité.

Il cofonde plus tard de l’Usine du François, aux côtés notamment d’Emile Bougenot, pionnier de l’industrie sucrière moderne martiniquaise. Les résultats sont tels que les usiniers de Martinique adoptent les machines à sucre de la Maison Cail. L’Usine du Marin est une petite usine si l’on compare le prévisionnel de production de sucre à l’ouverture, un million de kilogrammes, à celui de l’Usine Petit Bourg, entre quatre et cinq millions, ou à ceux des usines Rivière Salée ou Trois Rivières, au-delà de trois millions de kilogrammes.

Néanmoins sa situation géographique, assez éloignée d’autres usines et proche de la mer, lui assure une certaine pérennité en l’épargnant de la lutte que l’on peut connaître du côté de Fort-de-France, pour l’approvisionnement de l’usine en canne.

UNE USINE À SUCRE

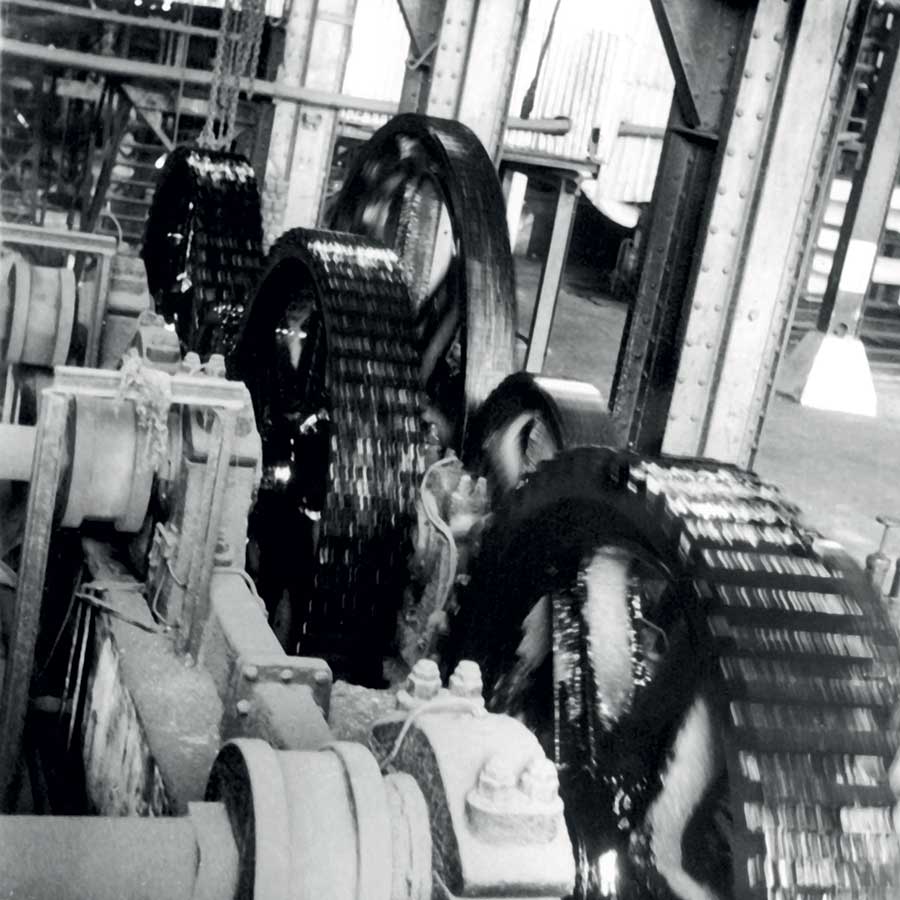

En 1881, elle possède le rendement sucrier le plus élevé de toutes les usines, c’est-à-dire 8,91 kg de sucre pour 100 kg de canne. Le sucre est vendu 21,86 francs les 100 kg. L’usine est de confection classique, un moulin de type Cail à trois cylindres, 10 turbines, 5 générateurs. Cependant, elle fait partie des rares entités à posséder un chimiste attitré. L’Usine du Marin lutte contre la crise du sucre de la fin du XIX siècle, en testant de nouvelles variétés de cannes.

On y rencontre la canne cristalline, la canne rubanée, la traditionnelle Otahiti, la canne blanche, mais aussi des cannes en provenance de la Barbade. En 1900, le domaine regroupe plus de 950 hectares de terres issues des anciennes habitations Grands Fonds, Fougainville, Petit Versailles et Belfonds. On y récolte 11764 tonnes de cannes pour 8574 quintaux de sucre produits.

DES RÉSEAUX FERRÉS ET MARITIMES

La construction des usines et l’établissement progressif de larges domaines posent la question de l’acheminement des cannes à l’usine. Dans les années 1870, le chemin de fer devient la solution. En 30 ans, 19 des 21 usines sont équipées en voies ferrées. L’Usine du Marin possède ses propres voies (11 km).

Le matériel roulant est issu de l’entreprise Corpet Louvet, basée à la Courneuve en région parisienne. Elle construit une petite et robuste locomotive qui équipe la totalité des voies ferrées des usines sucrières. L’Usine bénéficie également d’une voie de chemin de fer, non adjacente au domaine, démarrant des terres au-delà de Rivière de Pilote, sur laquelle on achemine les cannes de différentes habitations en direction de la côte de Sainte-Luce.

De là, des barges convoient cette matière première par voie maritime, à l’Usine du Marin. S’ajoutent également, en provenance des environs de Sainte-Anne, d’autres cannes apportées, ici aussi, par bateau.

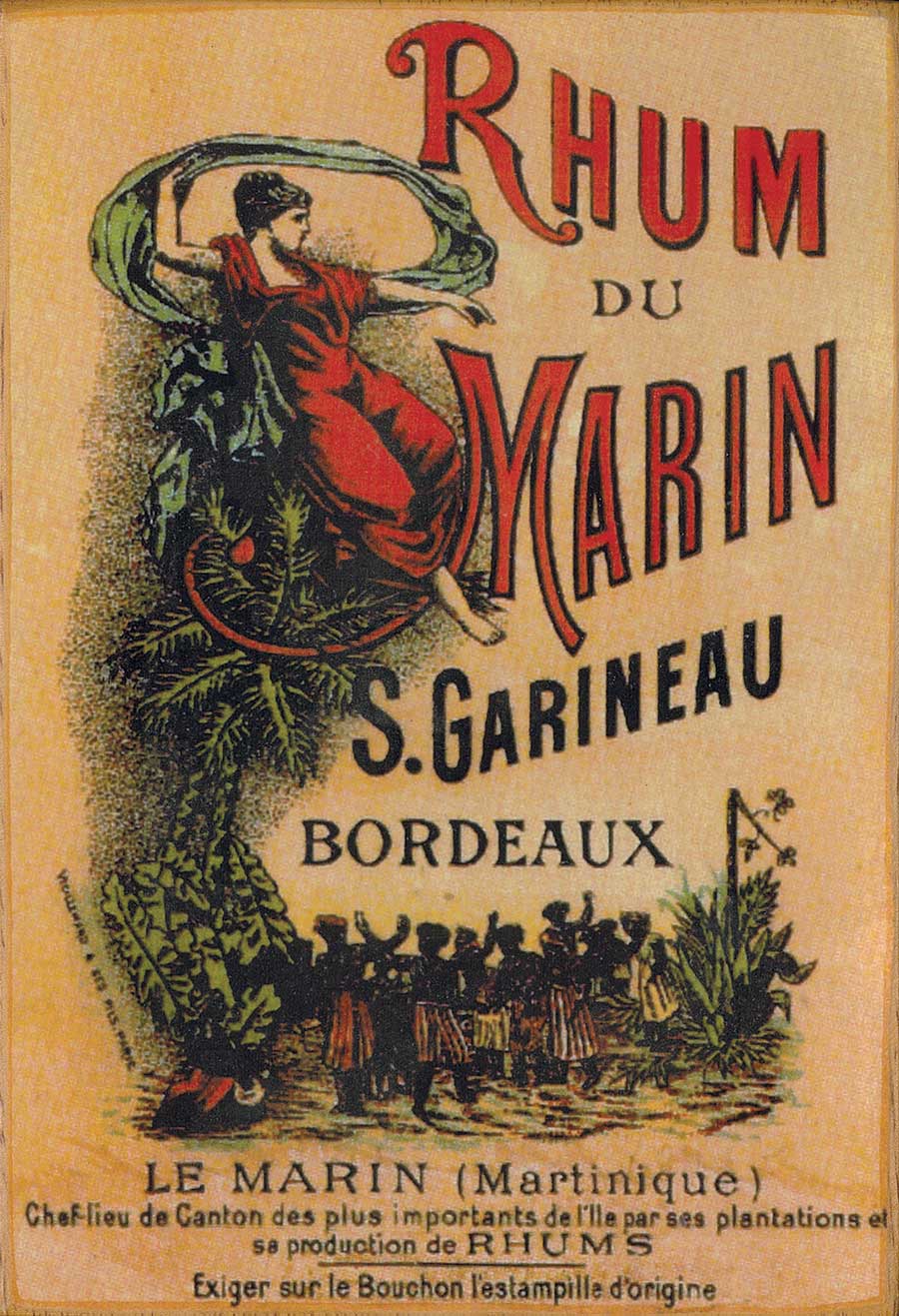

UN RHUM PUISSANT

Au début du XXe siècle, l’Usine du Marin est capable de produire 85,38 litres à 54 %, pour un hectolitre de mélasse, alors que l’usine du Robert émet entre 78 et 84,80 L/hL de mélasse et l’usine du François entre 74,5 et 83,10 L/hL.

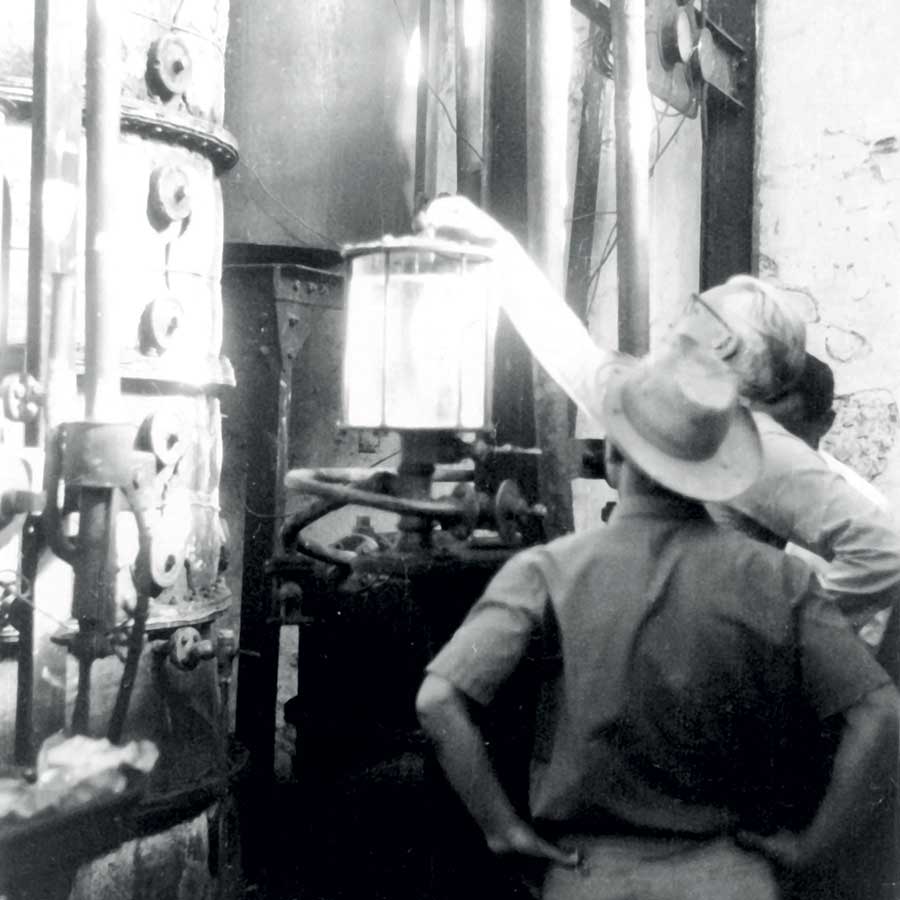

La partie rhumerie de l’usine comprend deux colonnes de distillation chauffées à feu nu, au bois. Le moût contient, 12 % de sirop, 30 % d’eau et surtout 58 % de vinasse, ce qui donne une fermentation très acide. La fermentation s’engage spontanément au bout de 6 h, pour une durée s’étalant de 7 à 12 jours.

Les techniciens ajoutent 0,4 g/L, d’acide sulfurique durant la fermentation afin d’orienter celle-ci dans le sens souhaité. En 1909, le professeur Bonis analyse la composition chimique du rhum du Marin. Il obtient un spiritueux contenant 500 g d’éléments non alcooliques par hectolitre, délivrant une forte présence en bouche, et surtout un très haut taux d’alcools supérieurs 230g/ HLAP.

Ces derniers offrent des goûts de fruits à coque et de notes balsamiques.La rhumerie, tout comme la sucrerie, reste cependant de taille modeste. Lorsqu’en 1922, débute la politique de contingentement par laquelle les producteurs de rhum peuvent exporter vers la métropole une certaine quantité de rhum en franchise de droits, l’Usine du Marin n’obtient que 139 880 litres sur les 4 816 517 de litres accordés aux usines sucrières.

À titre de comparaison, l’usine de Petit-Bourg reçoit à elle seule, 839277 litres, et l’usine Soudon, 559518 litres. L’usine ne produit pas toujours assez de sucre pour fournir la mélasse nécessaire à la rhumerie et ainsi produire son contingent. Elle se retrouve parfois contrainte d’importer de la mélasse de Guadeloupe ou d’utiliser celle d’usines voisines.

En 1927-1928, l’usine est vendue à la famille Huyghes Despointes, administratrice également de l’usine de Sainte-Marie, puis passe ensuite entre les mains de Joseph Hayot pour terminer entre celles d’Antoine de Reynal en 1933.

DÉCLIN DE L’USINE DU MARIN

La Seconde Guerre mondiale porte un coup dur à l’industrie sucrière, la privant des débouchés métropolitains. La production redémarre lentement en 1945, et ne retrouve son niveau d’avant- guerre qu’en 1954 avec 70500 tonnes de sucre produites. L’État réorganise le marché en fixant des quotas de production et des prix garantis. La production martiniquaise atteint son record de 92500 tonnes produites en 1963.

Le sucre triomphe, les 14000 hectares de canne représentent 45 % des terres cultivées en Martinique. 90 % des cannes sont absorbées par les usines et les 10 % restant partent pour les distilleries agricoles. Derrière le succès affiché, d’autres chiffres témoignent d’un changement. Le nombre d’usines est passé de 13 en 1950 à 10 en 1962.

Des unités de production ont fusionné. En 1963, le Marin fait partie des entités produisant le moins de sucre avec 7908 tonnes, contre 11134 pour Rivière- Salée, 11 279 tonnes pour le Lareinty, 12 212 pour Petit-Bourg. Le Marin qui s’approvisionne sur la commune éponyme, Sainte- Anne, Vauclin, Rivière-Pilote et Sainte-Luce, commence à pâtir de ces plantations dispersées. L’Usine regroupe en 1961, 14 habitations.

Son domaine s’étend sur 2610 ha. Les réformes foncières de 1961 et 1963 l’obligent à céder des terres. Dans le même temps, le rendement s’affaiblit, et la production du sucre de betterave se réaffirme dans l’Hexagone. Les exportations martiniquaises de sucre passent de 74 300 tonnes en 1961 à 44 000 en 1966, puis 19 100 en 1971.

En 1967, sur les 1250 personnes actives habitant la commune du Marin, 1000 travaillent sur les terres de l’usine et 200 directement à l’usine. Une fermeture déclencherait une catastrophe sociale. En 1969, toujours dans l’esprit de ramasser l’outil industriel sucrier, est créée la Société Anonyme des sucreries réunies de Martinique (SSRM), regroupant les usines du Lareinty, de Rivière-Salée et du Marin.

La fermeture de cette dernière est immédiatement actée. À cette époque, l’usine ne regroupe plus que 12 habitations dont cinq seulement sont cultivées en cannes.

LES DERNIERS SOUBRESAUTS DU RHUM

La distillerie ne s’éteint pas en même temps que les chaudières de la sucrerie. Et pour cause, elle possède toujours un contingent. Une dizaine d’ouvriers travaille encore. Dans les faits, l’usine fonctionne depuis des années avec le contingent de l’Usine du Marin, additionné du contingent que le propriétaire de Reynal avait ramené en devenant propriétaire de l’usine, des années auparavant.

Le rhum industriel qui en sort est destiné à l’exportation. La production, variable, se situe autour de 2000 HLAP par campagne et est effectuée pour le compte de la SSRM. La production est ensuite séparément déplacée à d’autres endroits.

La colonne de distillation utilisée pour le contingent de A. de Reynal Héritiers est notamment transférée à la distillerie du Simon, au François, en 1973. L’Usine du Marin porte un siècle d’histoire en elle.

Elle façonne durant cette période les paysages qui l’entourent, porte l’économie du sud de la Martinique, plus aride, plus dur que d’autres parties de l’île. Elle est bâtie dans un contexte de concurrence extrême entre d’ambitieux investisseurs et producteurs de sucre, elle est close dans un irrépressible mouvement de concentration visant à assurer la survie de l’industrie sucrière martiniquaise, laissant des milliers de travailleurs de la canne et du rhum désœuvrés. Cependant l’histoire ne s’est pas totalement arrêtée…

NAISSANCE D’UN NOUVEAU RHUM

En 1977, la famille de Gentile rachète les terres de l’Usine. On y pratique l’élevage et la culture de la canne. Cette dernière est fournie aux distilleries des environs, comme pour garder un lien avec cet univers qui a échappé à l’usine dont les fantômes prennent peu à peu possession.

Des décennies plus tard, la famille de Gentile relance l’idée d’un rhum. En 2018, des cannes sont replantées avec l’idée de produire un rhum. La continuité prend la forme d’une rupture. Ils repartent à zéro et produisent un rhum pur jus de canne AOC à partir de leurs champs. Les cannes cultivées sont les cannes roseau (B59- 92), rouge (R579) et bleue (B69-566).

En novembre 2022, la rhumerie Braud & Quennesson ouvre officiellement ses portes sur l’Habitation Grand-Fonds. Les premiers rhums sont distillés en 2022, les premiers vieillissements débutent dès le mois de juillet. L’Hexagone découvre ces nouveaux rhums au Rhum Fest Paris 2023.

L’USINE DU MARIN AUJOURD’HUI PAR XAVIER PIRON MAÎTRE DE CHAI-MAÎTRE ASSEMBLEUR ET LYSE CARLIER, MAÎTRE DE CHAI RESPONSABLE DE PRODUCTION

XP : «Les ruines de l’usine centrale qui se trouvait dans le bourg du Marin ont été détruites il y a 7 ans et remplacées par une zone où de nombreux commerçants ont élu domicile, ce qui redonne un réel essor économique à cette partie de la ville du Marin. Subsiste encore de cette rénovation une partie de la charpente de type Eiffel construite par les ateliers JF Cail de Valenciennes il y a 150 ans.

Au niveau de l’Habitation Grands-Fonds, où se trouvent les actuelles installations de Braud & Quennesson, les seuls vestiges présents sont ceux d’une petite sucrôte où siègent toujours les restes de fours à chaudière servant à l’évaporation du sucre, d’anciens bâtiments de stockage et de bureaux qui eux ont été réaménagés.»

LC : «La boutique a été installée au sein même de l’Habitation, une magnifique demeure d’un style colonial construite au XVIIe siècle où a d’ailleurs vécu Joseph Quennesson. Elle était à l’époque et jusque dans les années 1970 entourée d’une cannaie de 375 hectares. Les visiteurs qui découvrent l’Habitation et ses jardins passent à côté des ruines et peuvent les prendre en photo.

Lors des visites dites “Discovery”, le guide s’y arrête et explique brièvement l’histoire de l’Usine avant de descendre vers les chais. Un projet d’embellissement et de valorisation des ruines est en projet pour les années à venir… »

Sources :

Ferré Jean-François, la Canne à sucre. Les industries du sucre et du rhum à la Martinique, évolution contemporaine (1950-1974), Centre d’Étude de Géographie Tropicale, 1976

Grillon-Schneider, Alain, Canne, sucre et rhum aux Antilles et Guyane françaises du XVIIe au XXe siècle, Edition du Ponant S.A, 1987

Eadie Emile, Emile Bougenot : Sucre et industrialisation à la Martinique de 1860 à nos jours, Pierre-Jacquens Couta – Editeur, 1997

Conseil Régional de Martinique, Quand la canne partait en train, Catalogue d’exposition, Service des Musées régionaux, 2004.