Comment définir le style français du rhum? Le moindre début de définition exclurait quasiment automatiquement une partie de la production ultramarine. Esquisser une réponse donnerait lieu à d’interminables discussions et générerait des frustrations chez tels ou tels adeptes d’un style de fermentation, de distillation, ou de vieillissement.

Cependant, l’Histoire ne nous a pas laissés sans indices à ce sujet. Durant près d’un siècle, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe, les avancées techniques, les études sur le rhum, les préconisations scientifiques et surtout les pratiques quotidiennes ont permis peu à peu de tracer, et ce, bien avant la prépondérance des rhums agricoles, les grandes lignes d’un premier style français du rhum.

En 1913, le chimiste Roques, dans un livre intitulé «Eaux-de-vie», écrit : «Il y a lieu de faire une distinction entre cet alcool de canne, qui a perdu par rectification son bouquet caractéristique, et l’alcool de canne distillé dans des conditions telles qu’ il a conservé ce bouquet. Ce dernier seul répond à la désignation rhum ».

Cette affirmation qui semble banale aujourd’hui est en réalité un important jalon dans la très lente élaboration de l’identité française de production de rhum. Cette naissance s’étend sur un siècle, de l’appropriation de la colonne de distillation par une partie des producteurs à la maîtrise de la fermentation.

La parole aux industriels

Le XIXe siècle est celui de la bataille des appareils de distillation : alambics contre colonnes. Au début du siècle, Cellier-Blumenthal invente la colonne. Mais il faut attendre les années 1840 pour convaincre les producteurs antillais de l’adopter.

En 1845, un certain Charles Mackay venu d’Écosse, débarque en Martinique, se rend chez M. Guay à Saint-Pierre, et par «une nouvelle installation et de nouveaux procédés parvient à doubler le produit des rhumeries», d’après l’article publié dans le Courrier. Si la colonne de distillation n’est pas citée, « l’appareil à vapeur » qui peut « faire couler le rhum comme un torrent», nous oriente fortement vers cette hypothèse. La colonne distille plus vite, plus de quantité, avec moins de combustible.

C’est par la mise en fonctionnement des Usines sucrières centrales, auxquelles les industriels Derosne et Cail en charge de leur équipement sont associés, que les colonnes vont s’établir. Les petites distilleries d’habitation qui constituent l’écrasante majorité des unités de production de rhum utilisent alors l’alambic.

En effet, le fonctionnement d’une colonne de distillation nécessite une importante quantité de mélasse que seules les Usines sucrières peuvent fournir.

L’arrivée de la colonne Savalle

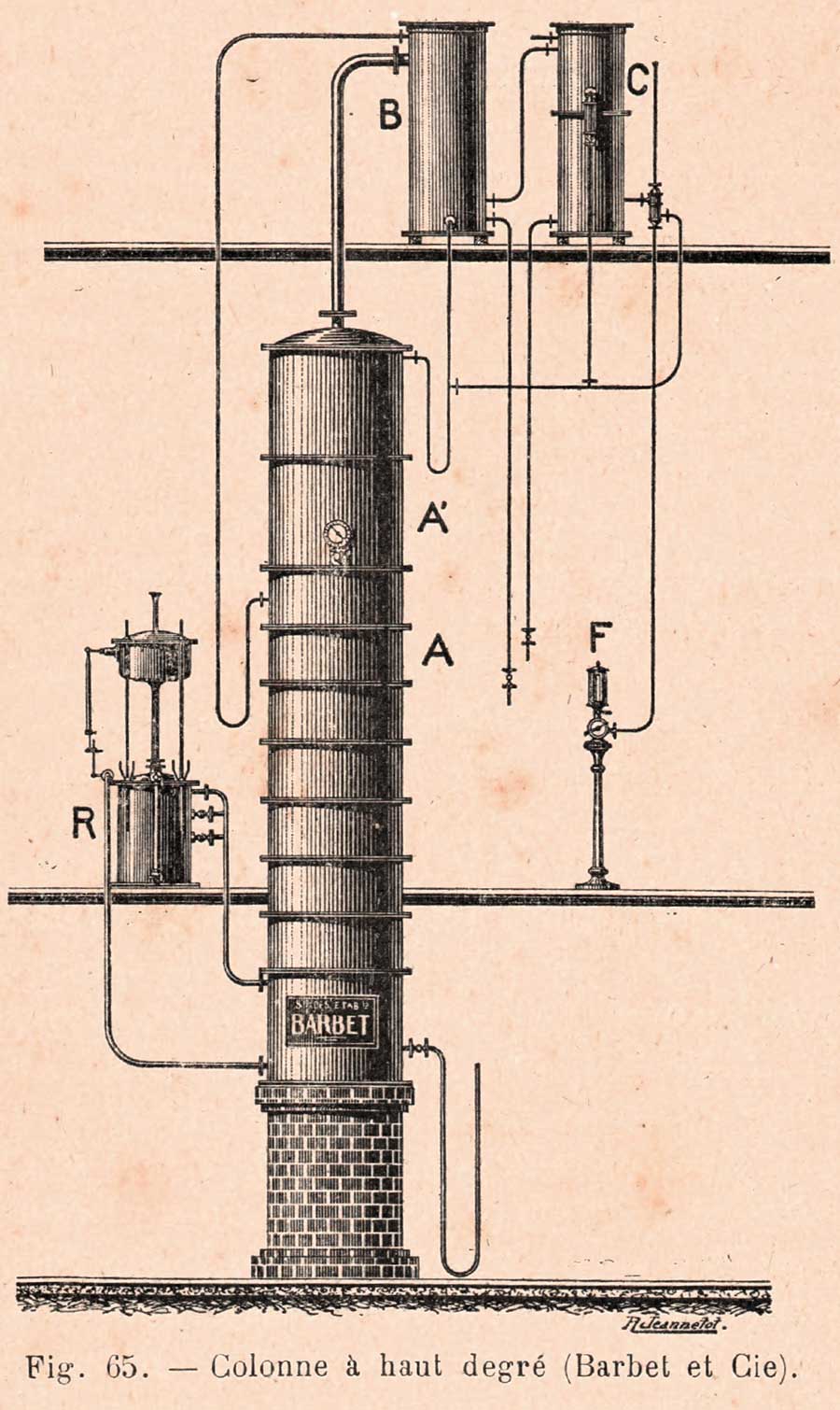

Dans les années 1850, Amand Savalle associé à son fils Désiré, crée la colonne éponyme. Son succès tient principalement au régulateur de vapeur qui permet un apport de la vapeur ascendante calibré en fonction de la quantité du vin fermenté descendant.

La rencontre des deux, au moment où la vapeur se charge en alcool, doit être la plus efficace possible. En 1873, la Martinique compte déjà six colonnes Savalle, montées notamment à l’Usine Dillon, au Galion, ou encore à l’Usine de la Rivière-Salée.

Rapidement, une autre est montée à la sucrerie Bologne en Guadeloupe et, plus tard, aux usines Duval et Bonne-Mère. Toutes ces colonnes de distillation sont dites à bas degrés. Elles produisent des rhums distillés à maximum 70 % en sortie de colonne.