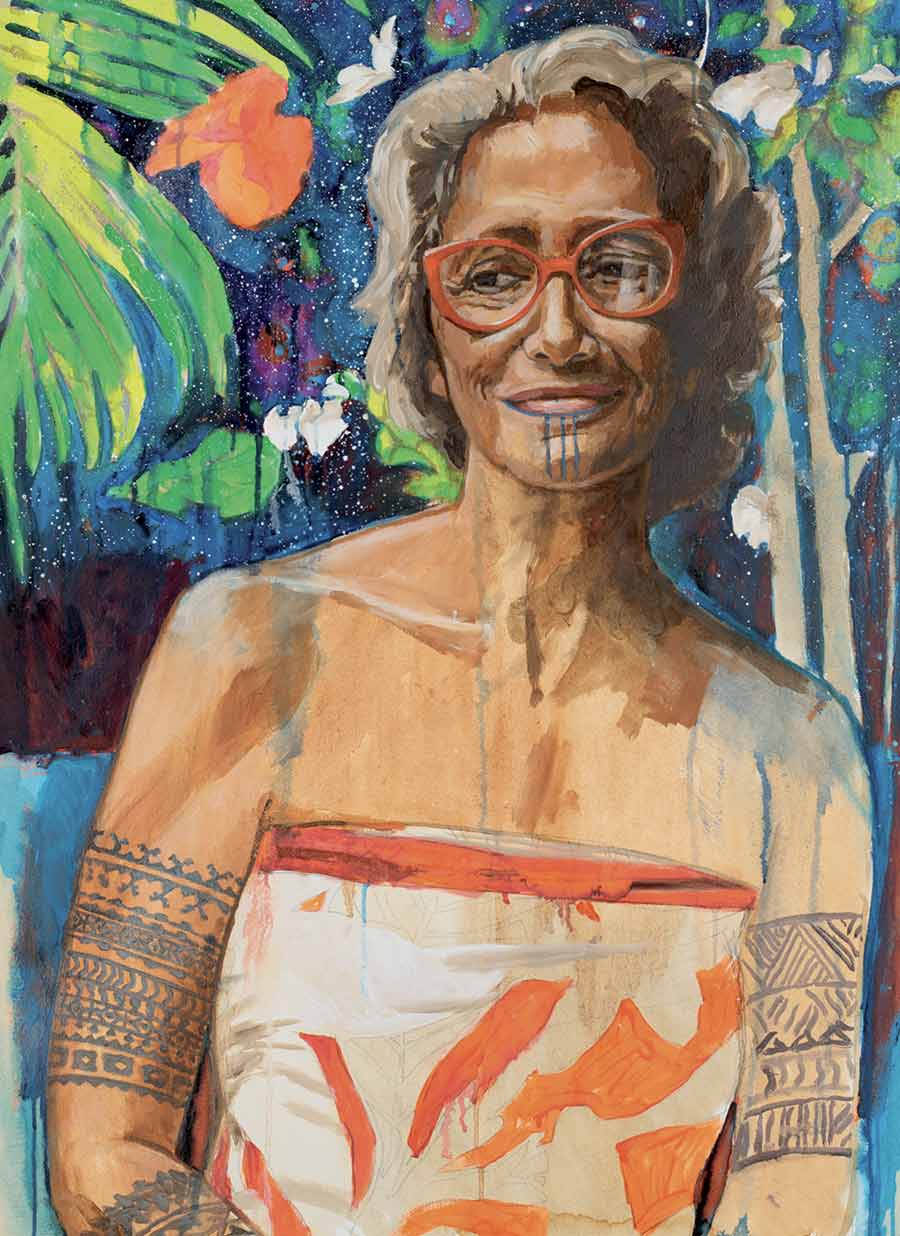

Il nous avait fait l’honneur d’un premier portfolio au printemps 2015 pour évoquer son monumental « Femmes du Monde », Titouan Lamazou revient dans Rumporter pour évoquer ses sublimes « Escales en Polynésie ».

Qui de mieux que ce navigateur, Champion du Monde de course au large qui a débuté aux côtés d’Éric Tabarly, vainqueur du premier Vendée Globe en 1990 et de la Route du Rhum cette même année, ancien des Beaux-Arts devenu artiste de l’UNESCO pour la Paix depuis 2003, pour nous apporter un regard universel sur la réalité polynésienne de ce XXIe siècle.

Alexandre Vingtier : Il y a une différence dans ce projet par rapport aux précédents, c’est le rôle joué par votre fille Zoé, documentariste qui a d’ailleurs vécu sa petite enfance en Océanie. C’était essentiel pour vous d’apporter un double regard, d’apporter cette notion de transmission, de famille dans ce projet à la fois documentaire, anthropologue et artistique ?

Titouan Lamazou : Il se trouve que depuis très longtemps, même très petite, Zoé m’avait aidé pour préparer des questionnaires. On peut voir les dessins de ma fille dans mes premiers carnets de voyage, car elle s’asseyait et dessinait à côté de moi.

Et comme elle a fait Science Po et une école de journalisme en Angleterre, elle m’assiste de plus en plus. Elle s’est chargée des entretiens, de réunir ces paroles de Polynésiens, etc. On a une complicité qui n’est pas que familiale, mais aussi une communauté de pensée. Nos parties dans les livres sont très distinctes, mais à la fois totalement liées et connectées.

AV : Il y a une communauté de skippers, de navigateurs en solitaire. Vous avez découvert la Polynésie à travers Éric Tabarly. Et son rêve, c’étaient les îles Gambier, donc quasiment l’isolement le plus total qui existe sur cette planète. Et vous, ce sont plutôt les Marquises ?

TL : Pas spécialement, il se trouve que lorsque le musée du Quai Branly m’a offert en 2017 une carte blanche pour faire une exposition qui a eu lieu en 2018/2019, j’avais proposé comme thématique une croisière imaginaire de mon bateau-atelier qui faisait escale aux Caraïbes pour aller aux îles Marquises.

Donc l’exposition était surtout sur les îles Marquises, c’est d’ailleurs là que j’ai réellement commencé à m’intéresser à la mémoire, aux relations avec la nature. La nature qui est d’ailleurs un mot qui n’existe pas dans les langues océaniennes et amérindiennes. C’est une telle évidence que ça n’a pas besoin d’être nommé.

Il y a des néologismes qui sont utilisés, on dit “natura“ ici, car le mot “nature“ n’existe pas. Plus tard, on m’a demandé d’amener cette exposition à Tahiti, mais également de l’étendre aux autres archipels de la Polynésie.

Et il se trouve que depuis 2017, je suis tout le temps en train d’aller d’île en île. Donc je n’ai pas encore de port d’attache définitif, même si en ce moment je suis basé à Tahiti.

AV : C’est assez remarquable pour quelqu’un qui a autant sillonné le monde que vous, finalement, de finir en Polynésie, la carte postale n’est donc pas seulement un rêve ?

TL : Il est vrai que cette carte postale de l’Éden polynésien, et la réalité y ressemble étrangement quand même. Le spectacle que j’ai actuellement devant les yeux, dans mon atelier, ressemble tout à fait aux prospectus publicitaires des voyagistes.

L’Océanie dans son ensemble a une histoire très ancienne. Et les premières observations des ‘découvreurs’, notamment Louis-Antoine de Bougainville, ont amorcé cette espèce d’idée reçue qui perdure aujourd’hui, que c’est un éden où les femmes sont lascives, voire offertes, où il fait toujours beau, etc.

Mais les Océaniens sont des hommes et des femmes comme nous et c’est bien plus nuancé que cela.

AV : D’où vient cette image de carte postale selon vous ?

TL : Lorsque je suis arrivé en Polynésie quand j’avais 20 ans à bord du navire d’Éric Tabarly, j’avais l’esprit déjà bouleversé par des auteurs tels Robert Louis Stevenson, les peintures de Paul Gauguin, les écrits de Herman Melville.

Paul Gauguin était parti au bout du monde, car il voulait retrouver le sauvage, les hommes d’avant Jésus-Christ, mais ce n’était plus du tout comme ça. Et finalement, il a créé de manière géniale, une peinture de ces lieux qui était née de son imagination, et qui est restée une iconographie officielle des îles.

AV : Dans ce livre, il y a aussi une vision différente du vivant, pouvez-vous nous l’expliquer ?

TL : Les relations avec le vivant ne sont pas une spécificité océanienne. Quand on lit l’anthropologue Philippe Descola et qu’il parle des relations des tribus amazoniennes avec le vivant, c’est très proche des traductions de la civilisation océanienne.

C’est très différent en revanche du rapport au vivant de nos sociétés judéo-chrétiennes. Dieu nous a créés à son image, n’est-ce pas ? Il nous a séparés, mis à côté de la nature, alors qu’ici l’humain fait partie du vivant, au même titre que le cocotier ou le perroquet du lagon.

La différence n’est pas anodine dans la mesure où cette conception de la nature qui est à notre service, nous a conduits au réchauffement climatique et toutes les conséquences dramatiques que l’on nous prédit pour l’ensemble du vivant.

Ça nous a beaucoup intéressés avec ma fille dans nos entretiens avec les gens, car malgré 300 ans de colonisation assez sévère, toute cette cosmologie, tous ces mythes et légendes n’ont pas disparu dans l’esprit des gens.

AV : C’est une forte évolution de votre œuvre, plutôt anthropocentrée avant cela !?

TL : Oui, tous mes voyages m’ont mené vers mes semblables et je dessinais des femmes en particulier, mais surtout des humains et leurs préoccupations, leur environnement. C’était centré sur l’humain alors que moi je suis quand même un homme de la nature.

D’ailleurs, si j’ai fait de la navigation en solitaire, ce n’est pas pour rien. J’ai grandi dans les forêts, dans les montagnes des Pyrénées, puis je me suis tourné vers les océans. Donc j’ai retrouvé aujourd’hui, dans cet ouvrage, le plaisir d’observer les arbres et les animaux.

Jusqu’à me rendre compte que lorsque l’on dessine un pied de canne ou un cocotier, ils ne ressemblent pas à ceux d’à côté. Le non-humain est bien plus présent dans ma peinture.

AV : Il y a différentes parties, différents chapitres, notamment la fameuse double mémoire. Pouvez-vous nous expliquer ce concept, central dans ce livre ?

TL : Pendant très longtemps et jusqu’à très récemment, on considérait que l’histoire en Polynésie a débuté avec l’arrivée de James Cook et Louis-Antoine de Bougainville, et que tout ce qui s’était passé avant était de la préhistoire.

Il y a donc deux mémoires, la vision hollywoodienne absurde qui a longtemps prévalu, et la mémoire des Océaniens qui a été recouvrée il y a très peu de temps. C’était un phénomène mondial aussi.

Quand je suis arrivée en 1977, je ne me suis pas rendu compte de cette réalité. C’est à ce moment que trois jeunes instituteurs marquisiens ont créé l’embryon qui est devenu en l’an 2000 l’Académie marquisienne, pour retrouver l’histoire de la Polynésie.

Une histoire qui avait été bannie par l’église. À l’époque, l’évêque des Marquises, Monseigneur Le Cléac’h, avait défendu et soutenu cette initiative. Il disait :« Allez voir les vieux qui se souviennent des traditions ». Il y a eu un fort mouvement qui aujourd’hui s’est installé. L’enseignement a changé et on apprend le tahitien et le marquisien.

AV : Quand je discute de la Polynésie avec les producteurs de rhum, ils me disent « On est sur des standards pacifiques, mais aussi américains, européens ou français ». Il y a une confluence des influences là-bas. Qu’est-ce qui peut être retenu comme positif sur cette influence de cette mondialisation et qu’est-ce qui est négatif dans ces échanges internationaux ?

TL : Il y a aussi un aspect positif : une “créolisation“ à la Édouard Glissant. Il n’y a pas un Polynésien qui n’ait pas un grand-père auvergnat, un ancêtre samoan, voire chinois. Chaque famille est un mélange incroyable, ils ont tous des origines extrêmement diverses. C’est ce qui a d’ailleurs sauvé le peuple polynésien.

Lorsque Herman Melville est arrivé en Polynésie en 1842, l’année de l’annexion par les Français, il décrivait un peuple très beau, magnifique. On comptait environ 80-100 000 habitants aux Marquises alors que 40 ans plus tard, lorsque Stevenson et London sont passés dans le coin, ils ne reconnaissaient pas du tout, il n’y avait plus que 2000 Marquisiens.

Ils étaient tous décédés de maladies, de la tuberculose ou de la syphilis. Donc ce qui a sauvé ce peuple c’est le mélange. Mais si un Polynésien a un père américain et une mère auvergnate, il se définira comme polynésien, pas américain ou français. C’est l’appartenance à la Polynésie qui prédomine à chaque fois.

AV : Ce ne sont donc pas des déracinés ?

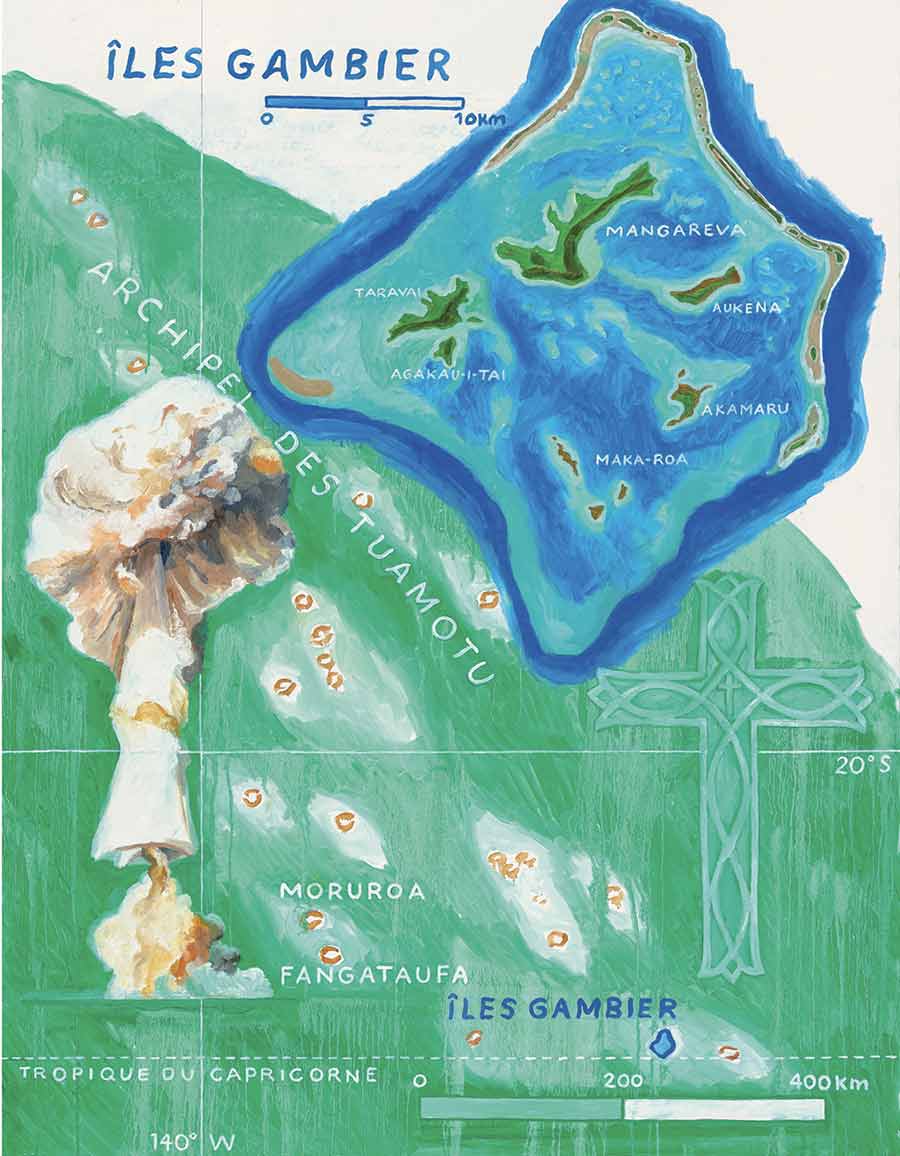

TL : Non. Il y a bien eu un exode rural depuis les essais nucléaires, car ça a amené beaucoup d’argent avec des emplois très bien payés. Ça a modifié un petit peu l’organisation sociale des îles, où le secteur primaire a été abandonné.

Il y a eu un exode des déracinés dans la mesure où les gens se sont retrouvés dans l’île principale de Tahiti, qui est l’île capitale (alors qu’elle ne l’était pas avant la colonisation) qui rassemble désormais la moitié de la population de la Polynésie française. Rappelons que cette dernière couvre une surface qui fait à peu près celle de l’Europe.

Et la population de l’archipel est de 280 000 habitants, ce qui est relativement peu au regard de l’Europe et de ses 750 millions. Mais sur ces 280 000 habitants, il y en a 190 000 qui habitent à Tahiti, dans de plus ou moins bonnes conditions.

AV : Vous revenez également sur les essais nucléaires ; on a assisté récemment à un discours d’apaisement, en tout cas l’ouverture d’un dialogue avec le Président de la République. Est-ce quelque chose de tabou ?

TL : Ici c’est quand même un traumatisme qui perdure. C’est le point culminant de la colonisation. On parle quand même de 193 explosions atomiques, chacune une dizaine de fois supérieures en puissance à celles de Hiroshima ou Nagasaki.

Donc, il y a toujours des conséquences sur les irradiés et leurs enfants. Il y a un tabou dans le sens où il est toujours interdit de se rendre à Mururoa… des zones interdites, alors que le gouvernement disait depuis le début que les explosions n’avaient entraîné aucune conséquence.

Pendant un certain temps, les gens l’ont cru, en se disant que si tous les savants et experts du monde le disaient, c’est que c’était vrai. Aujourd’hui ça reste une blessure, mais il y a des discussions autour de la compensation. Ce qui est difficile, car les informations sont toujours classées secret défense.

Le Président Macron a dit que les Polynésiens souhaitent que la France demande pardon, car le pardon est une chose très importante en Polynésie. Cela n’a pas encore été fait, mais la France veut en revanche nettoyer et indemniser les populations qui ont été et sont toujours affectées par ces essais nucléaires. Ce n’est pas spécialement tabou. Il y a une pièce de théâtre donnée à Tahiti, qui s’appelle « les Champignons de Paris » (rires).